Canicule : à quoi s’attendre et comment s’adapter ?

C’est l’un des impacts les plus emblématiques du changement climatique : la France fait face à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses. Végétaliser, isoler les bâtiments, prévenir, etc : des solutions existent pour en atténuer les effets ressentis. Elles sont à amplifier rapidement pour que notre pays, notamment les villes, restent vivables.

4 fois plus

de jours de canicules

cette dernière décennie que dans les années 1980

1 500

records de chaleur

en 2022, l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec 14,3°C de température en moyenne, et 10 mois de l’année plus chauds que la normale

5 fois plus

de jours de vagues de chaleur d’ici 2050

COMPRENDRE

De quoi parle-t-on ?

- Pic de chaleur : épisode bref (24 à 48 heures) durant lequel les températures dépassent nettement les normales de saison (localement ou nationalement).

- Vague de chaleur : épisode de températures nettement plus élevées que les normales pendant plusieurs jours (définition à l’échelle nationale).

- Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée (au moins trois jours) qui est susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les personnes fragiles ou surexposées (définition à l’échelle départementale). Les seuils qui définissent la canicule sont calculés par département. Par exemple, à Toulouse, 36 °C jour/21 °C nuit contre 33° jour/18° nuit dans le Nord.

- Îlot de chaleur urbain (ICU) : ce phénomène désigne la différence de température de nuit entre une ville, plus chaude, et la campagne qui l'entoure, plus fraîche. Pourquoi fait-il plus chaud en ville qu’à la campagne ? La ville, trop artificialisée, est désavantagée face à la chaleur. On y trouve :

- Peu d’eau retenue par les sols, alors qu' en s’évaporant, elle contribue à rafraîchir l’air.

- Peu d’arbres offrant une ombre protectrice et un effet rafraîchissant (par évapotranspiration).

- Beaucoup de matériaux qui stockent la chaleur, comme le béton ou le goudron de couleur sombre de nos routes et de nos parkings.

- Une forte densité de bâtiments qui peut freiner la circulation de l’air (une place publique est généralement plus exposée aux vents rafraîchissants).

- Une forte activité humaine : par exemple, la climatisation, en même temps qu’elle refroidit l’air intérieur, réchauffe l’air extérieur. Attention, ces écarts entre le cœur de ville et le périurbain ont tendance à diminuer car avec la hausse des sécheresses, la végétation manque d’eau et ne peut plus jouer son rôle rafraîchissant. - Pollution : les températures élevées favorisent la formation d’ozone dans l’air à partir des gaz émis par des sources naturelles ou humaines. Par temps calme et ensoleillé, cet ozone stagne dans l’air, et représente un danger pour notre santé (voir notre dossier thématique Santé).

Quel est l'impact actuel du changement climatique ?

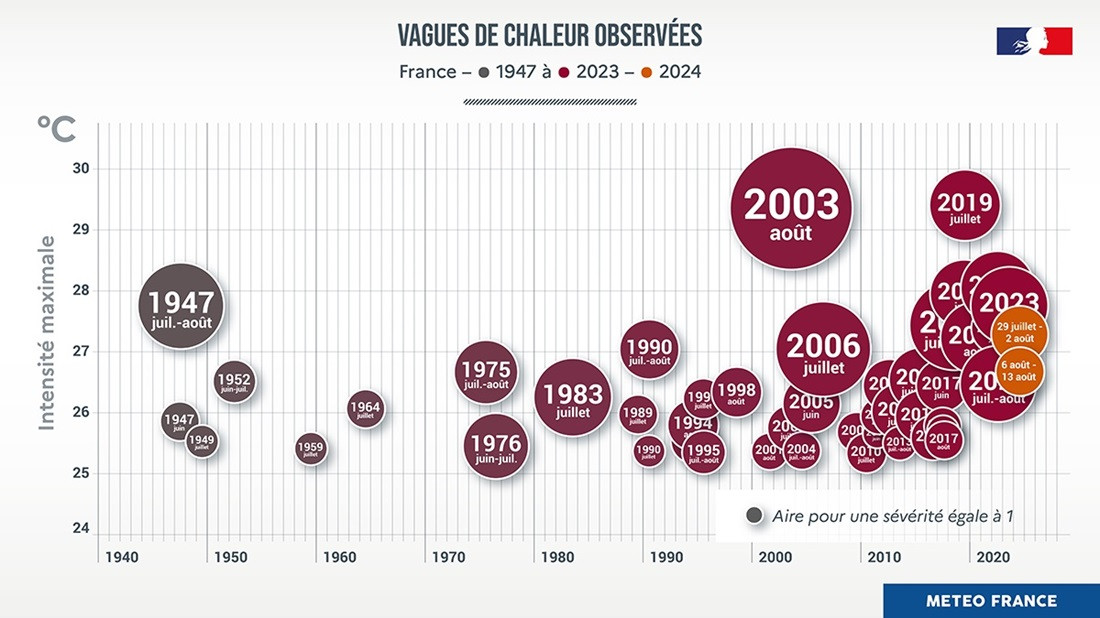

D'ores et déjà, du fait du changement climatique, les vagues de chaleur ne cessent d’augmenter en fréquence et durée. Depuis 1947, on recense 49 vagues de chaleur à l’échelle nationale avec une augmentation de leur nombre après les années 2000 :

- 17 vagues de chaleur avant 2000 (sur une période de 50 ans, 1947-2000) contre 32 après (sur une période de 25 ans, 2000-2025).

- 12 jours par an de canicule en moyenne cette dernière décennie (2013-2022) contre 3 jours entre 1980-1989.

Depuis 2000, une vague de chaleur se produit quasiment tous les ans, voire, plusieurs fois par an. Avant 1989, c’était un été sur cinq en moyenne.

Michel Schneider | Climatologue - Météo France

A quoi s'attendre demain dans une France à +4°C?

Selon les hypothèses de Météo France et le scénario de référence retenu par les autorités françaises (Trajectoire de Réchauffement de référence pour l’Adaptation au Changement Climatique) :

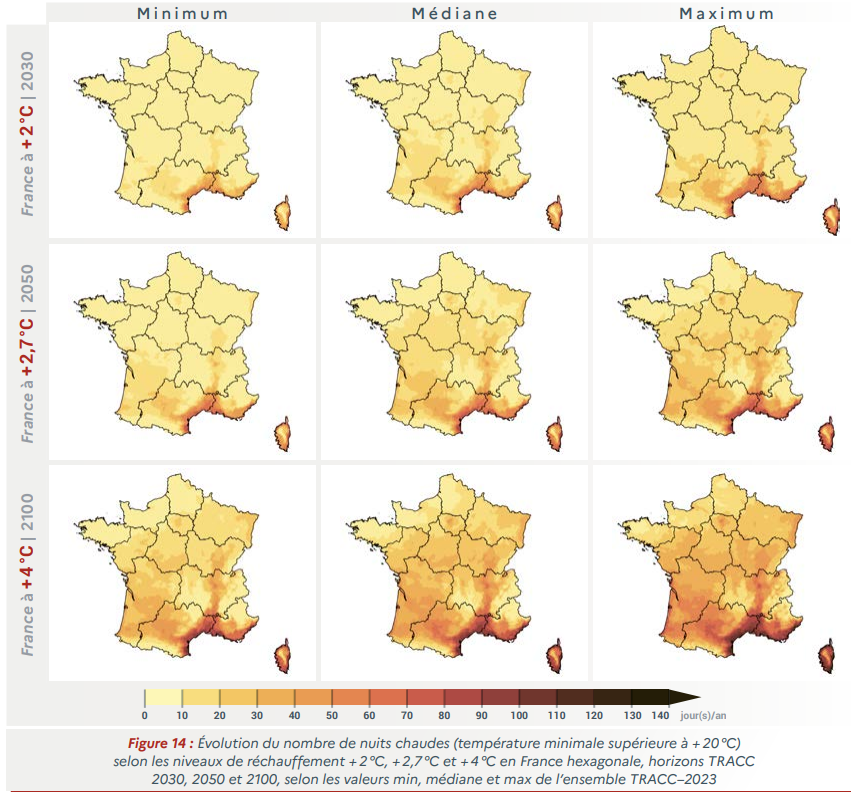

- le nombre de jours de vagues de chaleur devrait être multiplié par cinq en 2050 (+2,7°C), et par dix en 2100 (+4°C).

- les vagues de chaleur gagneront aussi en intensité. Dans ses scénarios les plus pessimistes, Météo France prévoit la possibilité de canicules cinq fois plus longues que celle de 2003.

- les vagues de chaleur pourront se produire à partir de début juin et jusqu’à mi-septembre (contre mi-juin et mi-septembre actuellement) en 2050, et même dès la mi-mai et jusqu’à fin septembre en 2100.

Evolution du nombre de nuits chaudes (dites tropicales) en 2030, 2050 et 2100

Il est urgent d'agir

Fatigue, effets cardiovasculaires, respiratoires, naissances prématurées… Ces épisodes caniculaires posent de nouveaux défis en prévention et en santé. La chaleur a un effet immédiat sur l’organisme : dès les premières augmentations de température, le corps humain active des mécanismes de thermorégulation pour compenser (transpiration, augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux cutanés, etc.).

Sur-mobilisés, ces mécanismes peuvent engendrer maux de tête, nausées, crampes musculaires ou déshydratation. Le risque le plus grave : le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès. Les canicules entraînent une surmortalité : en 2022, les épisodes caniculaires ont causé la mort prématurée de 2.816 personnes en France (source : Santé Publique France).

Lire aussi notre dossier thématique Santé.

Ces nuits où on ne récupère pas

Les nuits plus chaudes en période de canicule (dites « nuits tropicales ») mettent à mal notre sommeil et nos capacités de récupération. Loin de s’habituer, plus ces nuits sont fréquentes, plus notre corps fatigue et plus le risque sanitaire augmente.

AGIR

Face à l'intensification des épisodes caniculaires, les collectivités territoriales se trouvent en première ligne pour protéger leurs habitants. Si la gestion des crises sanitaires reste primordiale, l'heure est désormais à l'adaptation structurelle des territoires. Végétalisation, nouveaux matériaux, isolation renforcée, orientation des bâtiments : un arsenal de solutions émerge pour atténuer les effets de la chaleur, particulièrement en milieu urbain.

Canicules : comment gérer les risques sanitaires?

- La gestion des risques sanitaires liés aux canicules repose sur un cadre réglementaire précis, détaillé dans le guide Orsec. Chaque échelon territorial dispose d'obligations spécifiques pour soutenir les populations les plus exposées. Les communes doivent ainsi maintenir leur plan communal de sauvegarde et tenir à jour le registre nominatif des personnes âgées et handicapées. Elles ont également la responsabilité de recenser les lieux climatisés ou rafraîchis - bâtiments communaux, crèches, Ehpad - et d'assurer le bon fonctionnement du réseau d'eau potable ainsi que l'accès à des points d'eau gratuits.

Du côté des employeurs, le document unique d'évaluation des risques professionnels doit intégrer les dangers liés aux fortes chaleurs. Le décret du 27 mai 2025 est venu préciser ces obligations, tandis que les établissements médico-sociaux s'appuient sur le plan bleu et le plan de gestion des tensions hospitalières.

En complément du plan Orsec, le gouvernement a annoncé 15 actions dans son plan Canicule, allant du recensement des îlots de fraîcheur à la sensibilisation des organisateurs d'événements sportifs et culturels.

- Une vigilance météorologique graduée. Le dispositif national de vigilance météorologique, actif du 1er juin au 15 septembre, structure la réponse publique aux vagues de chaleur. Actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h sur le site de Météo France, la carte de vigilance utilise un code couleur pour guider l'action.

- L'alerte jaune signale un pic ou un épisode persistant de chaleur, nécessitant une surveillance accrue des personnes fragiles et la limitation des activités extérieures.

- L'alerte orange, qui correspond à une canicule, implique l'adoption de mesures de protection individuelle et le déclenchement de plans exceptionnels pour les services publics de soin ou de secours.

- L'alerte rouge, réservée aux canicules extrêmes, déclenche des restrictions d'activités - sorties scolaires, examens, manifestations - et impose des horaires de travail adaptés. Elle peut également conduire à limiter les émissions de chaleur d'origine humaine, notamment la circulation automobile.

La nature comme alliée contre la chaleur en ville

L'urbanisme français, historiquement inadapté aux fortes chaleurs, doit se réinventer. Loin de nécessiter un démantèlement des villes existantes, cette transformation s'appuie sur des solutions naturelles scientifiquement éprouvées. La végétalisation constitue l'une des clés principales pour faire baisser les températures urbaines. Un arbre équivaudrait à cinq climatiseurs selon les études disponibles.

Tous les espaces de nature en ville - bois, parcs, jardins publics, privés ou partagés - contribuent à rafraîchir l'atmosphère, à condition de respecter certains principes d'aménagement. La réintroduction de l'eau représente un autre levier fondamental. Plans d'eau, fontaines, bassins et cours d'eau permettent de faire baisser la température de quelques degrés. Attention toutefois aux solutions trop gourmandes en eau lors des périodes de sécheresse. La réouverture de rivières en ville, quand elle est possible, permet d'éviter cet écueil.

Lire aussi Planter sans se planter

Innovation technique et adaptation du bâti

Les solutions liées aux matériaux se multiplient, notamment, afin de développer leur perméabilité, pour élever leur albédo (réfléchissement du soleil, ndlr), ce qui permet de limiter le stockage de la chaleur. L'adaptation des bâtiments existants mobilise désormais l'ingénierie. Les techniques visent à favoriser l'isolation thermique, réduire les rayonnements et limiter les transferts de chaleur entre immeubles. Une solution simple et traditionnelle fait ses preuves : repeindre les toitures en blanc avec une peinture spéciale dite "cool roof", principe de base dans les pays méditerranéens. Cette méthode nécessite toutefois des précautions, notamment pour éviter les risques d'éblouissement. La végétalisation des toitures peut également renforcer l'isolation du bâti, selon les recommandations de l'Association des toitures et façades végétales.

Les réseaux de froid urbain émergent comme une alternative énergétiquement efficace pour rafraîchir les bâtiments, comme ici à Montpellier. La France comptait 43 réseaux de froid en 2023, et le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de tripler le volume de froid livré d'ici 2035. Le coût reste néanmoins le principal frein à leur développement, nécessitant un nombre initial de consommateurs importants pour assurer la viabilité économique.

La réglementation RE2020 transforme l'approche des constructions neuves en renforçant la notion de confort d'été. Elle introduit un nouvel indicateur, le "degré-heure", qui mesure la durée d'inconfort - soit le nombre d'heures pendant lesquelles les occupants sont exposés à de fortes températures. Si un projet dépasse le seuil fixé, l'équipe doit revoir sa conception. L'orientation des rues pour favoriser la circulation de l'air constitue également une piste d'adaptation prometteuse pour les nouveaux aménagements urbains.

Lire aussi : le dossier thématique Bâtiment

L'importance du diagnostic préalable

L'enjeu de connaissances des risques est majeur. Par où commencer? Quels secteurs privilégier? Avant toute intervention, la phase de diagnostic s'impose comme une étape clé. Des outils spécialisés existent, comme la méthode Local Climate Zone du Cerema, qui permet de diagnostiquer les îlots de chaleur. Cet outil en libre-service visualise la sensibilité aux fortes chaleurs de 12 000 communes françaises sous forme de cartes et de données. Les 88 aires urbaines les plus peuplées sont couvertes, représentant 44 millions d'habitants.

Cette approche peut être complétée par des analyses intégrant des scénarios d'évolution climatique, notamment via les outils "Climadiag chaleur en ville" de Météo France ou le site Facili-TACCT qui indique en un clic l'évolution du risque incendie sur un territoire donné.

Face à la multiplication des solutions - matériaux à albédo élevé, végétalisation, protection de l'eau - la question de leur combinaison optimale se pose. Certaines peuvent produire des effets contraires : la canopée d'un arbre peut aggraver le stockage de chaleur ou la pollution. La plateforme "Plus fraîche ma ville" de l'Ademe propose aux collectivités des recommandations techniques en passant au crible les avantages et inconvénients de chaque solution.

Protéger les plus vulnérables

L'adaptation aux canicules passe également par une attention particulière aux populations les plus fragiles. À l'école, cela implique de former le personnel périscolaire et les enseignants aux bons gestes, d'adapter les activités et les horaires, et d'aménager les bâtiments et cours de récréation par la végétalisation, l'installation de préaux ombragés ou l'isolation des classes. Pour les personnes sans-abri, les collectivités doivent améliorer l'accès au logement et aux structures d'hébergement temporaire estival, garantir l'accès à l'eau et à l'hygiène, et sensibiliser les acteurs sociaux au risque caniculaire.

La protection des personnes âgées nécessite la mise en place de systèmes d'appel réguliers, des actions de sensibilisation à l'hydratation et la végétalisation des abords des Ehpad. Pour accompagner ces efforts, l'État invite les collectivités à diffuser auprès des habitants, notamment les plus vulnérables, les documents préventifs conçus par l'Agence nationale Santé publique France. Les mairies et CCAS peuvent s'appuyer sur le registre communal nominatif relatif aux personnes âgées et en situation de handicap, complété par un kit de communication dédié.

Ils le font déjà

Des réseaux de froid pour rafraîchir les villes : le retour d’expérience de Montpellier

Tourisme : " il faut changer d’imaginaire et bouleverser les habitudes des professionnels face au changement climatique "

Daniel Bessiron, maire adjoint d'Echirolles : "nous avons transformé l’école et ses abords en îlot de fraîcheur"

Renaturer les cours d’école : l’expérience de Libourne, en Gironde

Romain Malafosse, directeur patrimoine, CDC habitat : "nous avons conçu un outil inédit pour évaluer la résilience d'un immeuble et adapter notre parc immobilier".

Confort d’été : un plan d’adaptation pour les bâtiments publics en Seine-Saint-Denis

Projetothèque

A Nice, un réseau citoyen pour accompagner les plus sensibles lors des canicules

A Paris, des espaces refuges pour protéger les athlètes des JO

Documents incontournables

Enquête sur les pratiques des communes pour prévenir les impacts sanitaires de la canicule

Rafraîchir les villes : des solutions variées

Les vagues de chaleur dans un contexte de changement climatique

Outils

Cartographie des Zones Climatiques Locales (LCZ) de 83 aires urbaines de plus de 50 000 habitants

Les 83 aires urbaines ont été définies à partir de la donnée Urban Atlas 2018, et la production de cette donnée LCZ s'est basée sur la

Plus fraîche ma ville

Le rapport du deuxième groupe du GIEC (2022) concernant l’adaptation au changement climatique confirme des craintes déjà établies : les canicules estivales seront plus fréquentes, longues et intenses et vont être le risque majeur en ville pour les décennies futures.

Bat-ADAPT

Bat-ADAPT est une cartographie qui analyse les risques climatiques à l’emplacement du bâtiment avec des projections temporelles à 2030, 2050, 2070 et 2090. Les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les submersions marines y sont évalués.